|

|

|

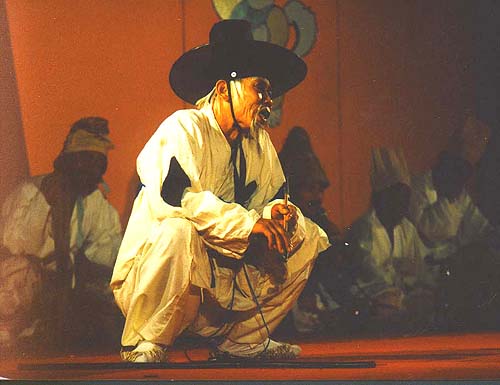

▲ 잔칫날 벌이는 희극처럼 연희패들이 상주와 상두꾼들을 웃기는 다시래기. 다시래기꾼의 연

극을 통해 죽은 자는 새로운 생명으로 잉태된다. |

| ⓒ <사진제공=이윤선> |

재기와 재생이 아름다운 것은 그것이 품고 있던 상처와 아픔의 무게가 그만큼 크기 때문이다. 죽은 사람을 보내고 새 사람을 잉태하는 꿈, 낱개의 목숨은 사라지지만 그 장대한 생명이 이어지는 것, 우리네 조상들은 죽음마저도 재생과 환생의 통과의례로 받아들였던 모양이다.

새 생명 잉태하는 출산 장면이 절정

다시래기는 본래 그런 뜻이다. 다시 낳는다, 다시 태어난다는 뜻이다. 이 재생의 의례를 멋진 노래와 놀이들로 만들어 놓은 것이 다시래기다.

산 자들의 재기에도 수많은 절차와 과정이 있듯, 죽은 자의 부활 혹은 재생의 의례에도 갖가지 절차와 과정이 있다. 산 자와 죽은 자를 소통시키는 대부분의 의례들이 여기에 해당한다. 이 의례들을 통하여 죽은 자는 소생의 꿈을, 산 자는 재활의 꿈을 꾸게 된다. 그래서 다시래기 놀이는 갖가지 연희를 이어가다가 새로운 생명을 잉태하는 출산 장면을 절정으로 하여 마무리하게 된다.

다시래기 놀이는 상가에서 연희되는 가무극의 일종이다. 한 무리의 연희패들이 마치 잔칫날 벌이는 희극처럼 상주와 상두꾼들을 웃겨주는 종합연희물이다. 다시래기 패들이 이렇듯 코믹하고 재치 있는 재담과 노래로 밤샘을 유도하면, 상주들도 못이긴 척 일어나 덩실덩실 춤을 춘다. 유교식대로라면 언감생심 부모의 죽음 앞에서 춤을 출 수 있겠는가?

그러나 다시래기에서는 춤을 추는 것을 정상으로 친다. 상주들이 제청 안에서 춤을 추도록 하는 것이 다시래기꾼의 역할이다. 그래서 혹자들은 다시락(多侍樂)이라고 하여 여러 사람이 어울려 노는 놀이라고 해석하기도 하고, 대시(待時)래기라고 하여 망자의 영혼이 집에 머물다가 떠나는 시간을 기다리는 과정으로 해석하기도 한다.

어떻든 장례 절차 동안 산 자와 죽은 자를 소통시키는, 그래서 산 자들을 위로하는 연희판이 벌어지고, 이내 죽은 자는 다시래기꾼들의 연극을 통해 새로운 생명으로 잉태되는 것이다.

상가 ‘밤샘놀이’의 전통

이러한 생태적이고 순환적인 민속 전통은 현재 서남해 도서지역을 중심으로 씻김의 의례를 포함한 출상 의례 속에 빼곡하게 들어있다.

진도지역에서 다시래기놀이라고 부르는 연희물이나 신안지역에서 밤다래라고 부르는 연희물들이 다 여기에 속한다. 한 측면만 상속된 부분이 있긴 하지만, 사실 상가에서 이루어지는 ‘밤샘놀이’의 전통도 여기에 맥을 두고 있다고 하겠다.

.jpg) |

| ⓒ <사진제공=이윤선> |

특히 다른 지역과 달리 갖가지 사물악기를 울리거나 노래를 부르며 상여 운구를 하는 까닭이 여기에 있다. 이 전통은 심지어 유행가를 부르거나 호상꾼들을 놀려주는 맥락으로 전승되어오기도 한다. 이곳 사람들은 그래서 풍성하게 운상(運喪)하는 것을 효도의 맥락으로 이해해왔다. 죽음을 죽음으로 끝내지 않고 새로운 생명으로 잉태시키거나 재생의 꿈으로 승화해내는 것이다.

그러나 돌이켜보면 유교 이데올로기가 강화되기 이전에는 우리 민족 전반의 풍속이었음을 여러 자료들을 통해서 확인할 수 있다. 윤회적 삶과 재생적 관념을 미학으로 존중해 온 민족전통을 더듬어보면 도처에서 발견되는 사실들이다.

희극적 완충장치…상주들의 충격과 슬픔 위로

이런 관념은 출상의 의례에만 국한되는 것은 아니다. 또한 서남해의 지역적 풍속에 국한되는 것도 아니다. 갖가지 풍속의 내밀한 측면을 들추어보면 이런 맥락이 도처에 숨겨져 있다. 심지어 조상의 시신을 새에게 먹이는 조장(鳥葬) 혹은 풍장(風葬)의 풍속을 가진 티벳의 사례도 순환적이고 생태적인 점에서 비유될 만하다.

우리 지역, 특히 함평 이남의 옹관묘 출토지역에서 관 없이 토장(土葬)을 하는 전통이 이어져온 것도 사실은 생태적인 농경민족의 전통으로 해석될 수 있다. 유목민족이 조장이나 풍장을 풍속으로 가지고 있는 데 반해, 작물이 자라는 데 도움을 주기 위한 방편으로의 토장이 이 지역 풍속으로 채택된 것에 다름 아니기 때문이다. 곧, 죽어서도 헛되이 없어지는 것이 아니라 땅의 미물과 새 생명들을 잉태시키는 바탕으로 기능하는 것이다.

한편, 순환적이고 생태적인 논리는 통과의례의 충격을 완화시키기 위한 완충 역할을 수행하기도 한다. 다시래기의 희극적인 요소들은 대표적인 완충장치에 속한다. 상주들의 충격과 슬픔을 재생이라는 승화된 틀로 끌어내 주기 때문이다. 상주가 춤을 추는 행위 속에, 혹은 노잣돈 명목으로 판돈을 요구하는 민속놀이 속에 이 장치들은 포장되어 있다. 익숙하지 않은 풍속들 중에 ‘왜 저럴까’라고 생각되는 많은 것들은 사실 이런 장치로서의 역할을 하고 있는 것들이 많다.

한때 좌절하여 주저앉았던 곤핍의 시절, 어느 날 우연히 다시래기판에 앉아 있는 나를 발견했다. 상주도 춤을 추는 해학적인 놀이 속에서 다시 일어서는 꿈, 패자부활전의 꿈을 보았다. 그것이 희망의 메시지였을까? 나는 다시 일어서는 꿈을 꾸기 시작했다. 마치 또 다른 이승의 공간에 다시 태어나는 것처럼, ‘다시래기’의 꿈, ‘다시 나기’를 시작했다.

이윤선 <목포대학교 연구교수> |